本报记者 刘晓婕 肖永琴 李燕 舒珺珩 陈熙 周凡 通讯员 徐彦 文/图

今年是中华人民共和国成立75周年。75载砥砺奋进,每一次历史的突破,每一份满意的答卷都凝聚着各行各业劳动者的辛勤付出。

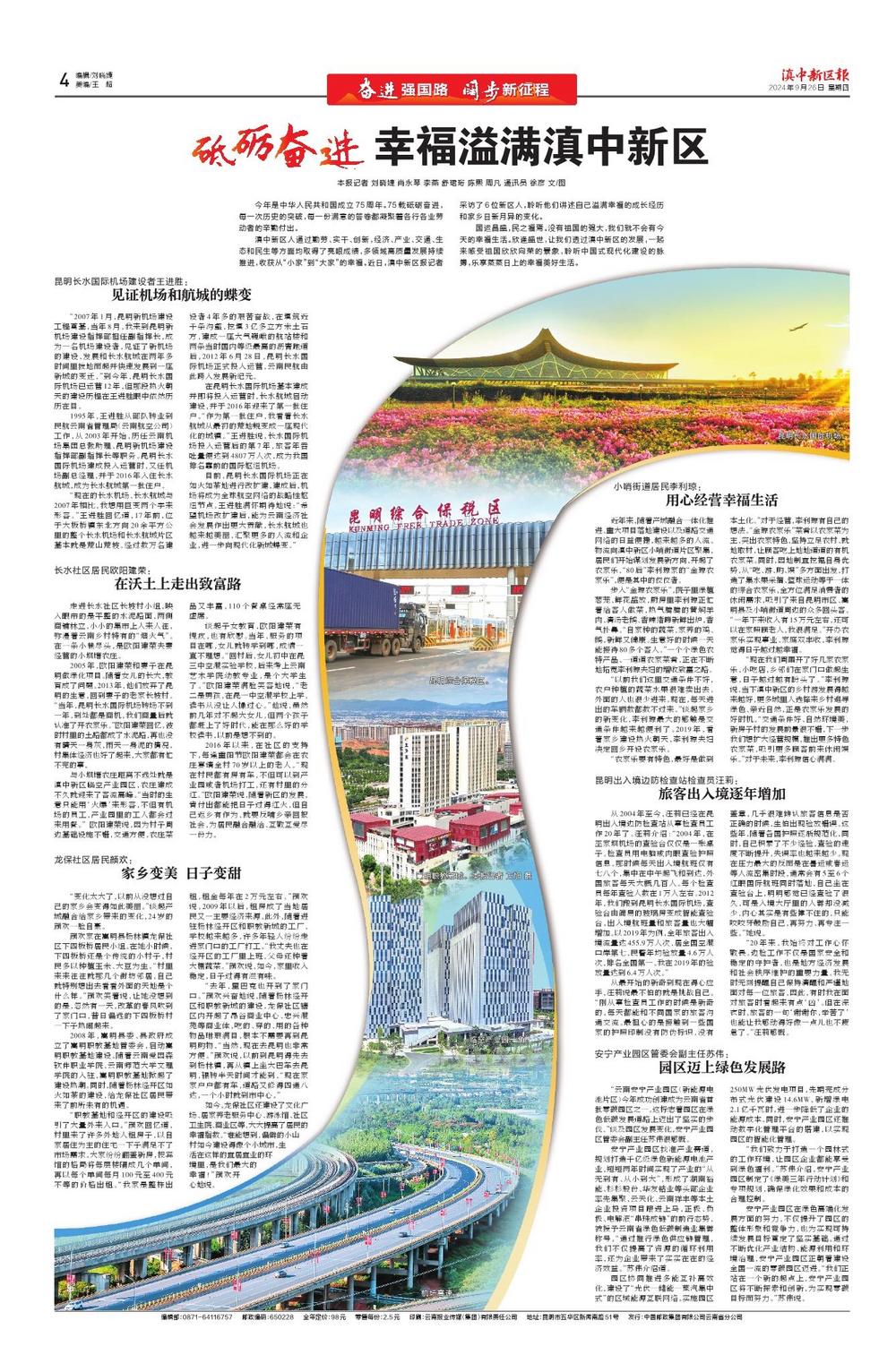

滇中新区人通过勤劳、实干、创新,经济、产业、交通、生态和民生等方面均取得了亮眼成绩,多领域高质量发展持续推进,收获从“小家”到“大家”的幸福。近日,滇中新区报记者采访了6位新区人,聆听他们讲述自己溢满幸福的成长经历和家乡日新月异的变化。

国运昌盛,民之福焉。没有祖国的强大,我们就不会有今天的幸福生活。欣逢盛世,让我们透过滇中新区的发展,一起来感受祖国欣欣向荣的景象,聆听中国式现代化建设的脉搏,乐享蒸蒸日上的幸福美好生活。

昆明长水国际机场建设者王进胜:

见证机场和航城的蝶变

“2007年1月,昆明新机场建设工程奠基,当年8月,我来到昆明新机场建设指挥部担任副指挥长,成为一名机场建设者,见证了新机场的建设、发展和长水航城在两年多时间里拔地而起并快速发展到一座新城的变迁。”到今年,昆明长水国际机场已运营12年,但那段热火朝天的建设历程在王进胜眼中依然历历在目。

1995年,王进胜从部队转业到民航云南省管理局(云南航空公司)工作,从2003年开始,历任云南机场集团总裁助理、昆明新机场建设指挥部副指挥长等职务。昆明长水国际机场建成投入运营时,又任机场副总经理,并于2016年入住长水航城,成为长水航城第一批住户。

“现在的长水机场、长水航城与2007年相比,我想用巨变两个字来形容。”王进胜回忆道,17年前,位于大板桥镇东北方向20余平方公里的整个长水机场和长水航城片区基本就是荒山荒坡。经过数万名建设者4年多的艰苦奋战,在填筑近千条沟壑,挖填3亿多立方米土石方,建成一座大气巍峨的航站楼和两条当时国内等级最高的沥青跑道后,2012年6月28日,昆明长水国际机场正式投入运营,云南民航由此跨入发展新纪元。

在昆明长水国际机场基本建成并即将投入运营时,长水航城启动建设,并于2016年迎来了第一批住户。“作为第一批住户,我看着长水航城从最初的荒地蜕变成一座现代化的城镇。”王进胜说,长水国际机场投入运营后的第7年,旅客年吞吐量便达到4807万人次,成为我国排名靠前的国际枢纽机场。

目前,昆明长水国际机场正在如火如荼地进行改扩建,建成后,机场将成为全球航空网络的战略性枢纽节点。王进胜满怀期待地说:“希望机场改扩建后,能为云南经济社会发展作出更大贡献,长水航城也越来越美丽,汇聚更多的人流和企业,进一步向现代化新城蝶变。”

长水社区居民欧阳建荣:

在沃土上走出致富路

走进长水社区长坡村小组,映入眼帘的是平整的水泥路面,两侧商铺林立,小小的集市上人来人往,弥漫着云南乡村特有的“烟火气”。在一条小巷尽头,是欧阳建荣夫妻经营的小坝塘农庄。

2005年,欧阳建荣和妻子在昆明做绿化项目。随着女儿的长大,教育成了问题。2013年,他们放弃了昆明的生意,回到妻子的老家长坡村。“当年,昆明长水国际机场转场不到一年,到处都是商机,我们商量后就认准了开农家乐。”欧阳建荣回忆,彼时村里的土路都成了水泥路,再也没有晴天一身灰,雨天一身泥的情况,村集体经济也好了起来,大家都有忙不完的事。

与小坝塘农庄距离不远处就是滇中新区临空产业园区,农庄建成不久就迎来了客流高峰。“当时的生意只能用‘火爆’来形容,不但有机场的员工,产业园里的工人都会过来用餐。” 欧阳建荣说,因为村子周边基础设施不错,交通方便,农庄菜品又丰富,110个餐桌经常座无虚席。

谈起子女教育,欧阳建荣有愧疚,也有欣慰。当年,服务的项目在哪,女儿就转学到哪,成绩一直不理想。“回村后,女儿初中在昆三中空港实验学校,后来考上云南艺术学院幼教专业,是个大学生了。”欧阳建荣满脸笑容地说,“老二是男孩,在昆一中空港学校上学,读书从没让人操过心。”他说,虽然前几年对不起大女儿,但两个孩子都赶上了好时代,能在那么好的学校读书,以前是想不到的。

2016年以来,在社区的支持下,每逢重阳节欧阳建荣都会在农庄宴请全村70岁以上的老人。“现在村民都有房有车,不但可以到产业园或者机场打工,还有村里的分红。”欧阳建荣说,随着新区的发展,肯付出都能把日子过得红火,但自己返乡有作为,就要反哺乡亲回报社会,为居民融合融洽、互敬互爱尽一份力。

龙保社区居民颜欢:

家乡变美 日子变甜

“变化太大了,以前从没想过自己的家乡会变得如此美丽。”谈起产城融合给家乡带来的变化,24岁的颜欢一脸自豪。

颜欢家在嵩明县杨林镇龙保社区下四板桥居民小组。在她小时候,下四板桥还是个传统的小村子,村民多以种植玉米、大豆为生。“村里来来往往就那几个街坊邻居,自己就特别想出去看看外面的天地是个什么样。”颜欢笑着说,让她没想到的是,忽然有一天,改革的春风吹到了家门口,昔日偏远的下四板桥村一下子热闹起来。

2008年,嵩明县委、县政府成立了嵩明职教基地管委会,启动嵩明职教基地建设。随着云南爱因森软件职业学院、云南师范大学文理学院的入驻,嵩明职教基地掀起了建设热潮。同时,随着杨林经开区如火如荼的建设,给龙保社区居民带来了前所未有的机遇。

“职教基地和经开区的建设吸引了大量外来人口。”颜欢回忆道,村里来了许多外地人租房子,以自家居住为主的住宅一下子满足不了市场需求。大家纷纷翻盖新房,按宾馆的格局将每层楼隔成几个单间,再以每个单间每月100元至400元不等的价格出租。“我家是整栋出租,租金每年在2万元左右。”颜欢说,2009年以后,租房成了当地居民又一主要经济来源。此外,随着进驻杨林经开区和职教新城的工厂、学校越来越多,许多年轻人纷纷走进家门口的工厂打工。“我丈夫也在经开区的工厂里上班,父母还种着大棚蔬菜。”颜欢说,如今,家里收入稳定,日子过得有滋有味。

“去年,星巴克也开到了家门口。”颜欢兴奋地说,随着杨林经开区和职教新城的建设,龙保社区辖区内开起了昂谷商业中心、忠兴港苑等商业体,吃的、穿的、用的各种物品琳琅满目,根本不需要再到昆明购物。“当然,现在去昆明也非常方便。”颜欢说,以前到昆明得先去到杨林镇,再从镇上坐大巴车去昆明,辗转半天时间才能到,“现在家家户户都有车,道路又修得四通八达,一个小时就到市中心。”

如今,龙保社区还建设了文化广场、居家养老服务中心、游泳馆、社区卫生院、商业区等,大大提高了居民的幸福指数。“谁能想到,偏僻的小山村如今建设得像个小城市,生活在这样的宜居宜业的环境里,是我们最大的幸福!”颜欢开心地说。

小哨街道居民李利琼:

用心经营幸福生活

近年来,随着产城融合一体化推进、重大项目落地建设以及道路交通网络的日益便捷,越来越多的人流、物流向滇中新区小哨街道片区聚集,居民们开始谋划发展新方向,开起了农家乐,“80后”李利琼家的“金琼农家乐”,便是其中的佼佼者。

步入“金琼农家乐”,院子里绿植葱茏、鲜花盛放,厨房里李利琼正忙着给客人做菜,热气腾腾的黄焖羊肉、清汤老鹅、香辣猪蹄新鲜出炉,香气扑鼻。“自家种的蔬菜,家养的鸡、鹅,新鲜又健康。生意好的时候一天能接待80多个客人。”一个个绿色农特产品、一道道农家菜肴,正在不断地拓宽李利琼夫妇的增收致富之路。

“以前我们这里交通条件不好,农户种植的蔬菜水果很难卖出去,外面的人也很少进来。现在,每天进出的车辆数都数不过来。”谈起家乡的新变化,李利琼最大的感触是交通条件越来越便利了。2019年,看着家乡建设热火朝天,李利琼夫妇决定回乡开设农家乐。

“农家乐要有特色,最好是做到本土化。”对于经营,李利琼有自己的想法。“金琼农家乐”菜肴以农家菜为主,突出农家特色,坚持立足农村、就地取材,让顾客吃上地地道道的有机农家菜。同时,因地制宜挖掘自身优势,从“吃、游、购、娱”多方面出发,打造了集水果采摘、篮球运动等于一体的综合农家乐,全方位满足消费者的休闲需求,吸引了来自昆明市区、嵩明县及小哨街道周边的众多回头客。“一年下来收入有15万元左右,还可以在家照顾老人,我很满足。”开办农家乐实现事业、家庭双丰收,李利琼觉得日子越过越幸福。

“现在我们周围开了好几家农家乐、小吃店,乡邻们在家门口做起生意,日子越过越有盼头了。”李利琼说,当下滇中新区的乡村游发展得越来越好,更多城里人选择来乡村追寻绿色、亲近自然,正是农家乐发展的好时机。“交通条件好、自然环境美,新房子村的发展前景很不错,下一步我们想扩大经营规模,推出更多特色农家菜,吸引更多顾客前来休闲娱乐。”对于未来,李利琼信心满满。

昆明出入境边防检查站检查员汪莉:

旅客出入境逐年增加

从2004年至今,汪莉已经在昆明出入境边防检查站从事检查员工作20年了。汪莉介绍:“2004年,在巫家坝机场的查验台仅仅是一张桌子。检查员用电脑或肉眼查验护照信息。那时候每天出入境航班仅有七八个,集中在中午起飞和到达,外国旅客每天大概几百人。每个检查员每年查验人数在1万人左右。2012年,我们搬到昆明长水国际机场,查验台由简易的玻璃房变成智能查验台,出入境航班量和旅客量也大幅增加。以2019年为例,全年旅客出入境流量达455.9万人次,居全国空港口岸第七,民警年均验放量4.6万人次,排名全国第一。我在2019年的验放量达到6.4万人次。”

从最开始的新奇到现在得心应手,汪莉说最不怕的就是挑战自己。“刚从事检查员工作的时候是新奇的,每天都能和不同国家的旅客沟通交流。最担心的是接触到一些国家的护照印制没有防伪标识,没有盖章,几乎很难辨认旅客信息是否正确的时候,生怕出现验放错误。这些年,随着各国护照逐渐规范化,同时,自己积累了不少经验,查验的速度不断提升,失误率也越来越少。现在压力最大的反而是在暑运或春运等人流密集时段,通常会有5至6个红眼国际航班同时落地,自己坐在查验台上,明明感觉已经查验了很久,可是入境大厅里的人群却没减少,内心其实是有些撑不住的,只能咬咬牙鼓励自己,再努力、再专注一些。”她说。

“20年来,我始终对工作心怀敬畏。边检工作不仅是国家安全和稳定的守护者,也是地方经济发展和社会秩序维护的重要力量。我无时无刻提醒自己保持清醒和严谨地面对每一位旅客,因此,有时我在面对旅客时看起来有点‘凶’。但在深夜时,旅客的一句‘谢谢你,辛苦了’也能让我感动得好像一点儿也不疲惫了。”汪莉感慨。

安宁产业园区管委会副主任苏伟:

园区迈上绿色发展路

“云南安宁产业园区(新能源电池片区)今年成功创建成为云南省首批零碳园区之一。这标志着园区在绿色低碳发展道路上迈出了坚实的步伐。”谈及园区发展变化,安宁产业园区管委会副主任苏伟很感慨。

安宁产业园区找准产业赛道,规划打造千亿级绿色新能源电池产业,短短两年时间实现了产业的“从无到有、从小到大”,形成了湖南裕能、杉杉股份、华友钴业等头部企业率先集聚,云天化、云南祥丰等本土企业投资项目跟进上马,正极、负极、电解液“串珠成链”的前行态势,被授予云南省绿色低碳制造业集群称号。“通过推行绿色供应链管理,我们不仅提高了资源的循环利用率,还为企业带来了实实在在的经济效益。”苏伟介绍道。

园区协同推进多能互补高效化,建设了“光伏—储能—蒸汽集中式”的区域能源互联网络。实施园区250MW光伏发电项目,先期完成分布式光伏建设14.6MW,新增绿电2.1亿千瓦时,进一步降低了企业的能源成本。同时,安宁产业园区还推动数字化管理平台的搭建,以实现园区的智能化管理。

“我们致力于打造一个园林式的工作环境,让园区企业都能享受到绿色福利。”苏伟介绍,安宁产业园区制定了《绿美三年行动计划》和专项规划,确保绿化效果和成本的合理控制。

安宁产业园区在绿色高端化发展方面的努力,不仅提升了园区的整体形象和竞争力,也为实现可持续发展目标奠定了坚实基础。通过不断优化产业结构、能源利用和环境治理,安宁产业园区正朝着建设全国一流的零碳园区迈进。“我们正站在一个新的起点上,安宁产业园区将不断探索和创新,为实现零碳目标而努力。”苏伟说。